日本男童深圳遇刺身亡事件:中国对日仇恨的具象化何以达成?

文/王大垂

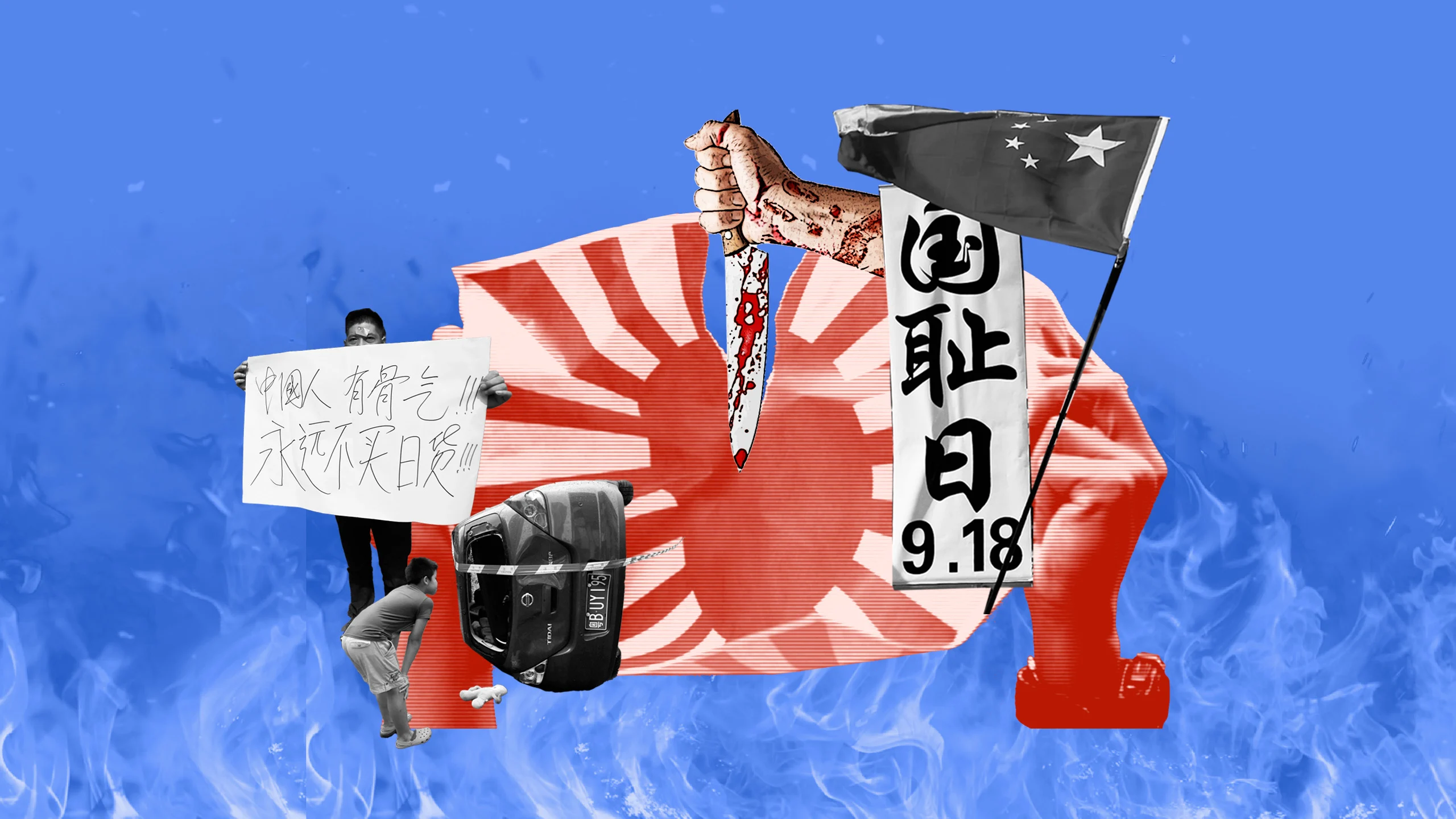

2024年9月18日清晨,一位十岁男童在上学路上被陌生人以刀具突袭,最终在次日凌晨伤重不治离世。这个可怜的孩子在临终之际恐怕都无法理解,他之所以成为袭击者挑选的对象,很可能因为他是个日本人。虽然中国方面还尚未公布,很可能也不会公布起诉书和审讯记录,但行凶的时间和地点,仍然无法不让人产生如此联想。

这起惨案发生在被誉为“改革开放前沿城市、社会主义先行示范区”的深圳。事发地所在的深圳南山区,按照官方宣传,是“全球GDP最高行政区”,腾讯、大疆等深圳一流民企,均在南山区。而去世学童的家长正是服务于南山区的一家日本企业。

在不到三个月的时间内,中国发生了两起针对日本学童的有目的袭击事件,显示出一部分中国人的仇日心态,已从个人的内在情绪,转化为针对日本人的外部具体行为。一部分中国人对日本的喊打喊杀,已经不是停留在又头上或者文艺作品的话语快感,而是将这种历史仇恨现实化与具象化。

这当然是一种非常值得警惕的新状况。历史仇恨现实化、具象化,在中日两国,还会滋生针对日本人的有目的犯罪,久已存在的网络言论的对立与冲突也会更加白热化。已至冰点的中日外交,在这样的状况下,也会被敷上一层厚霜。这是中国开放海产进又及停止指责核处理水都无法挽救的冰点状态。

那么,这种仇恨,到底是如何完成了具象化?在中国极端仇日的民众那里,如何走出了从“恨日本人”到“杀日本人”的这重要一步?

918的爱国密码

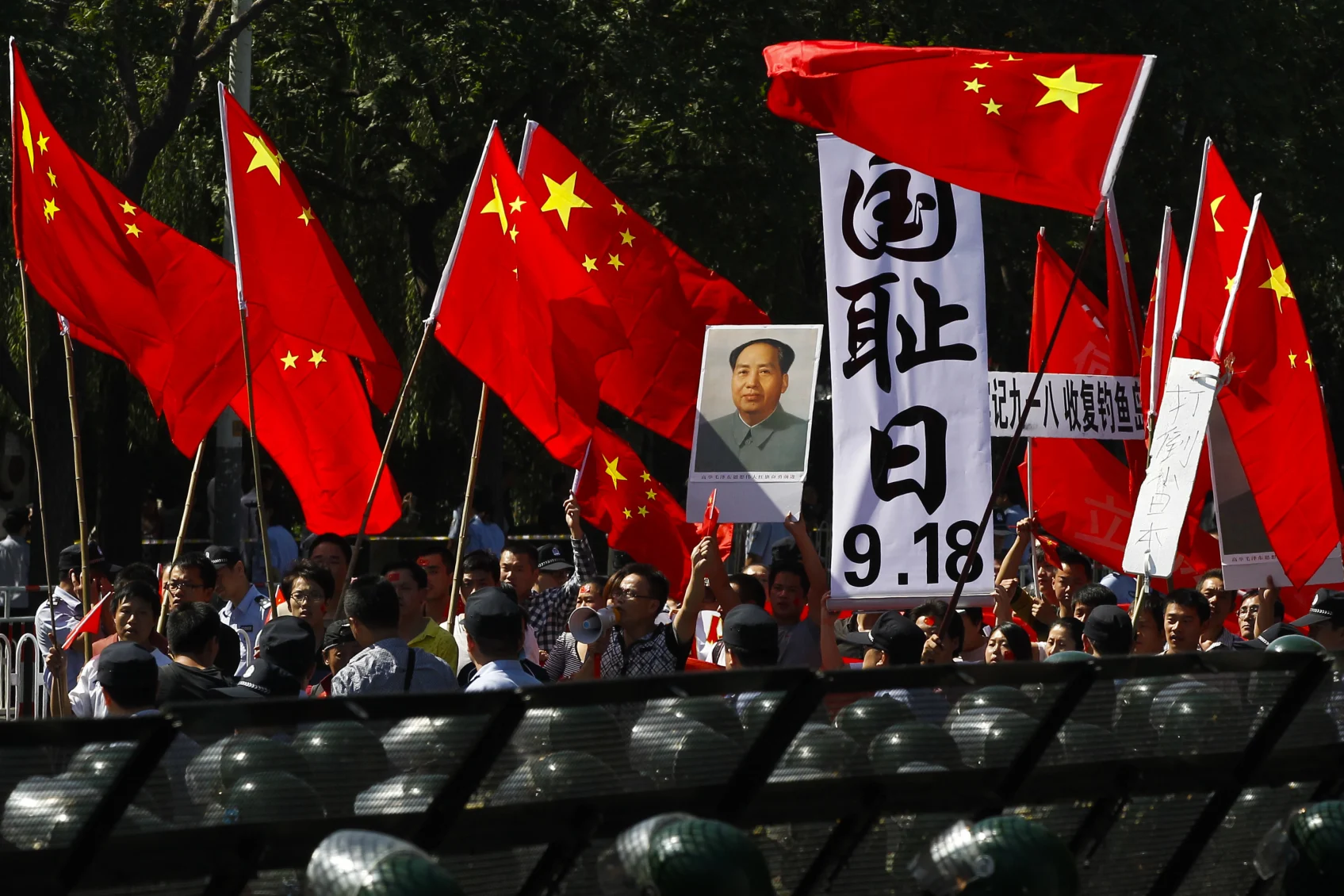

深圳惨案发生于9月18日,就日期而言,很难说这是一个巧合。9月18日是“九一八事变”的纪念日。从1997年9月18日开始,沈阳每年在此日上午都会鸣响警笛,以示不忘日本的侵略历史。

中国官方的历史叙事过去常说“八年抗战”,抗日战争从“卢沟桥事变”开始。最近二十年,对日抗争的起始时间从“九一八事变”开始计算,官方叙事称之为“十四年抗战”。这一说法的源头来自2005年胡锦涛在反法西斯战争胜利60周年大会上的讲话,胡锦涛说:“一九三一年九一八事变是中国抗日战争的起点,中国人民不屈不挠的局部抗战揭开了世界反法西斯战争的序幕。”

“十四年抗战”之说自此成为主流叙事概念。其实在江泽民时代,这种针对日本的民族主义叙事已经开始,1995年,中国发行了反法西斯胜利50周年的纪念金币及邮票,并在当年举办了隆重的纪念大会。次年,南京确立了在12月13日鸣响防空警报的惯例,沈阳则在1997年确立类似惯例。

每年12月13日,南京城全城都会响起防空警报,以控诉当年的日本兵进入南京。位于江东门的南京大屠杀纪念馆,在1995年二期工程时,曾向南京市民发起“人人为纪念馆捐一元钱”的群众募捐,几乎每一位南京市民都参与了这个活动。

2014年,十二届全国人大常委会确立每年12月13日为“南京大屠杀死难者国家公祭日”,此后每年在南京大屠杀纪念馆举办大型公祭。2015年反法西斯胜利70周年纪念大会时,中国政府在北京举行了声势浩大的阅兵仪式,这也是历史上第一次。

从历史脉络中可以看出,从江泽民时代开始至今,中国一直在涉及日本的纪念日、纪念活动上累进加码,使得涉及日本侵华的纪念活动的举办标准达到最高层级,成为典型的政府行为。

这种政府行为当然会对中国民众产生不可估量的影响。中国官方媒体长期以来对日本政府在历史问题上的官方态度甚少报道,甚至从不提及日本政府过去数十次的对侵华战争的道歉,因此,“日本”成为中国爱国主义教育的重要抓手,是宣传民族主义的常见工具。918也因此成为一些中国人的爱国密码。

肉眼可见的“敌人”

然则,自1972年两国恢复邦交以来,直至1995年,似乎是中国和日本的蜜月期。1992年10月,明仁天皇及皇后访华,这是两国关系最为密切与鼎盛的时刻。明仁天皇是至今为止唯一访问过中国的日本天皇,当年他在西安碑林的《尚书》石碑中找到“地平天成”四个字,那是“平成”年号的来源。天皇与皇后在西安钟楼广场附近,降下车窗,向街头的数万市民挥手。

二十年之后的2012年9月15日,一位叫蔡洋的河南青年,在西安玉祥门外,用一把U型锁砸穿一位日系车主的头颅。当年10月,位于西安兴庆宫公园的阿倍仲麻吕纪念碑,被人泼墨破坏。西安,这个未曾被日军侵略、曾经是最亲日的城市,中日之间的第一个姐妹城市,居然成为中国最反日的城市。

蔡洋最爱看的电视剧就是抗日剧《雪豹》,这类电视剧在2010年前后成为中国国产电视剧的主流内容,各个频道轮番播映。2018年,日本作家岩田宇伯在日本出版了《中国抗日剧读本》(日语:中国抗日ドラマ読本)一书,记载了这些夸张的剧集。路透社的报道指出,仅在2012年,中国就生产了200部以上的抗日剧集。

2012年9月,在中国各地的反日游行规模庞大,共计有四十个城市均爆发了反日游行,示威者们高举“还我钓鱼岛”、“对日宣战”等标语。在蔡洋事件之后,由于民间舆论的反弹以及群众游行的不可控,此后中国境内即不再举办针对日本的城市游行。

差不多同时,随着移动互联网的普及,反日的“战场”转到线上,在中国社交媒体上的“猎巫”成为反日的主要行动,涉及日本的一切均会在网络被放大检视,“反日”成为一种中文互联网上的“政治正确”。一方面,这些爱国网民会做“网络警察”,仔细检查那些可能传递“精日”信息的照片、文字,并谩骂或者举报。另一方面,也有网民会散布诸如“富士山喷发”之类的谣言等。

当然,中国的仇恨教育和仇恨言论中,外部“敌人”主要是日本,其次是美国、和台湾。中国官方的《环球时报》被认为是民族主义宣传的大本营,涉日、涉美、涉台的批评性评论经常见诸此报。但这三个“敌人”又各有特征,不能一概而论。

美国作为一种仇恨对象,体格巨大而距离遥远,多数时候只是作为一种名词出现的。例如“美帝亡我之心不死”之类的又号,在现实生活中并没有多少具体的视觉形象可供检查与反对,充其量中国网民烧一下美国国旗也就是了。至于大使馆门口,天天都有人排着队办理美国签证。

对台湾的反对主要是针对中国政府定义的“台独人物”,比如李登辉、陈水扁、蔡英文、赖清德等人,他们会成为爱国网民攻击的对象。李登辉在日本被中国的爱国者投掷水瓶。此外就是爱国网民会对台湾人进行言论审查,比如“是否承认台湾是中国的一部分”,他们会要求台湾明星在发言时不能出现“中华民国”这个名词。全球知名连锁酒店万豪集团,因为在国家选择列表中单列“台湾”,遭到了爱国者们长达一年的抵制。更重要的是,大陆的对台策略就是要刻意忽略“台湾人民”的具体民意向背,于是“台独”仅仅发生在政客层面。

中国大陆有超过100万台湾人居住,在生活中很常见。这些在大陆工作和生活的台湾人会被视为“同胞”,是“自己人”,除了个人纠纷之外,很少因为政治主张或者意识形态因素发生针对台湾人的袭击。而居住在大陆的台湾人通常又非常清楚相关言论的尺度,会隐藏起来自己真实的意识形态光谱。

但轮到日本,情况则完全不一样。虽然中国在宣传上也刻意把日本政府、日本右翼和日本人民分开,会着重于批判日本历史上的军国主义。但是在实际生活中,没有人见过身边的“日本军国主义”以及还活着的“日本军国主义分子”。易言之:日本军国主义作为一种仇恨对象和一种抽象的概念,是无法在实际生活中捕捉到的,这不是一个具象的存在。确实,谁见过历史上的一种概念呢?

那么,如何落实这种对日本的恨?如何把这种恨具象化?或者说,日本作为一个被恨的对象,如何在中国的网络及现实中,能够清楚的、明白无误的找出“日本的特征”?什么样的东西可被称为“日本的”?

这就太容易了。

2006年4月,一对母女穿和服在武汉大学赏樱,被武大学生要求换装,并被从校园赶走。2010年10月,一位成都女大学生因穿着的汉服被人误认为和服,被要求脱下,衣服还被烧毁。2021年12月,嘉兴一位日料店的女员工穿和服在路上被路人举报,从而遭到警察训诫。2022年8月,一位cosplayer在苏州拍摄日漫《夏日时光》的照片,因为穿日式浴衣被警察带走。

这些事件,在当时都引起巨大的舆论风潮。大体而言,理性的声音居多,谴责这些所谓的“爱国行为”荒谬而愚蠢。苏州的警察最后归还衣服,并向当事人道歉。这些极端爱国人士制造的类似新闻还有很多,会在中国互联网上引起争议和冲突,只不过日本人很少会看到另一面。只有那些荒谬而夸张的事情,才会进入媒体的视野,实现跨国传播。

此外,如富士山、东京塔、樱花、鸟居、日之丸、寿司、怀石料理、和服等等,不仅是日本特征的代表之物,同样也是日本非常重要的审美符号,极度适合在移动互联网上以图片和视频传播。中国仍然有大量喜欢日本的民众,他们发布这些图片或视频的时候,往往会被极端爱国人士指责为“亲日”或者“精日”,久而久之,日本这些审美符号,也变成与“日本军国主义”连接的事物遭到批判。

这些指责当然有表演、有拉眼球、带流量的成分,这部分我会在下一节详述。大家可以想一想,在2012年,开一台丰田汽车被认为是“亲日”,2024年,一个红色的宝特瓶塑料盖子,被认为是日本国旗的象征,中国最大的饮用水企业农夫山泉被指责为“亲日企业”。中国网民把这个称为“爱国程序的快进”。这种无所不在的“政治正确”的审查,就是所谓的Orwellian nonsense。(奥威尔式的胡言乱语)

因而,极端爱国人士对日本的仇恨就越来越具体,从一种“主义”变成一个个“物体”。仇恨从抽象的感觉,变成具象的视觉,进而在不断想象与群体的自我确认之中,完成了具象化、现实化的转化。这是中国的爱国思潮最近十年来发生的最重要的类别转型。

流量爱国主义与苏州事件

这十年来发生了什么?为什么会有这样的转型?我认为一大原因是抖音、快手、视频号这类社交媒体的崛起。中国当代的互联网内容产业,在微博之后进入了“用户创造内容”的黄金时代,即所谓User Generated Content。尤其是在这些社交媒体上有分成收入之后,流量或者点击率成为唯一的计价方式。

我过去也经常说,中国互联网的问题是:流量是万恶之源。很多用户为了流量,甚至不惜编造谎言,甚至雇佣演员来扮演反日的剧本。在这类短剧中,扮演日本人的乡村演员说着半通不通的日语(或者干脆是汉语),最后被正义的中国人民痛斥,落荒而逃。这类视频通常是抗日神剧的当代版和缩小版。

我把这类行为称为“抖音爱国主义”或者“流量爱国主义”。在去年核处理水的问题爆发之后,这类反日的视频骤然增多,其中就包括在华日本人学校的视频。

在苏州和深圳发生的两起惨案,均与在华日本人学校相关。

众所周知,在华日本人学校是经中国教育部批准的,亦不能招收中国学生。由于日本人学校地位较为独立,也甚少与周围的中国人发生关系,故而对常识⽋缺的人来说,有一种神秘感。在这类视频的描述中,这些学校俨然成为日本人光明正大地在中国设立的培养间谍的学校。视频的制作者还言之凿凿地声称,日本人和中国人在长相上一致,很多年后,这些学校培养的日本人就会进入中国的党政军机关,在日本以后侵华的时候充当特洛伊木马。

这当然是一种荒谬绝伦的阴谋论。前驻华大使垂秀夫先生敏锐地注意到了这一点。他在9月20日给《读卖新闻》的文章中说,他们很早就注意到了这些视频,也曾要求中方相关部门删除这些视频,然而并没有得到回应。

如前一节所述,极端爱国人士对日本的仇恨已经具象化,如嗜血的蚊子那样寻找任何可以叮咬的对象,日本人学校,作为在日常生活中的能够看到的具体事物,有建筑、有门牌号码,甚至,还有活生生的人。一些视频博主把这些还在上学的日本学童称为“小太君”,意为“幼年的皇军”,这些人把对“军国主义”荒谬想象投射到了具体的人身上。

中日关系到这一步已经很危险了。在核处理水事件之后,中方为避免发生线下城市游行,有意杜绝任何走上街头的行为,进而对互联网上仇日的情绪发泄有意放纵,从而这类言论、表演及其主张被严重地放大,而那些理性的、反对的声音则被无情遮蔽。

然而这种情绪在互联网上的酝酿和聚集总会要爆发的。从屏幕上转移到生活中,从线上转移到线下,只是一个时间问题。越是压制线下行为,就越可能发生线下行为。第一个实施线下报复的行动,就是6月初的靖国神社撒尿事件。

这位爱国人士把靖国神社作为一个具象化的攻击目标,因为靖国神社足够显眼、足够重要,足够引起巨大的流量反应。

接下里就是苏州事件,假如时光倒流,回到今年那个炎热的7月,我不知道中国政府是否还会如此低调地处理这起事件。假如当时中方能够迅速审理该案,公布起诉书,并透明审判的话,是否能为这种极端爱国主义思潮降温?然而历史并不能假设,我们看到的是,苏州这起案件被认为是“偶发”。在中国相关部门低调处理此事的同时,网信办要求各网站积极清理极端民族主义内容。在此背景下,中国民众才开始大规模在网上悼念为保护日本学童而失去生命的胡友平女士——她在保护学童被刺之后,还有极端分子说她背弃了中国。我认为,极端民族主义分子所说的那个“中国”,是他们幻想出来的那个中国。真实的中国,不仅有他们这样的害群之马,也有胡友平女士这样的人。

但不得不说,正是理性的中国民众高度评价胡友平女士这件事,在某种程度上暂时遮蔽了已经不得不面对的严峻状况。苏州市将胡友平追认为“见义勇为模范”,日本驻北京大使馆为其降旗,表面上看,不安而危险的气氛,因为一个有爱、有勇气的人而暂时消弭了。可以说,这是中日两造官方的一个很大的疏忽。

当时,这类极端民族主义的内容虽说被清理,但只不过是一些粉丝量巨大的账户,还有大量内容因为播放量小,并没有被站方注意到,可见网信办对治理此类内容的举措并不奏效。另一方面,即使相关部门承诺将保护外国人在中国的安全,但深圳发生的这件惨案,却表明似乎并非如此。

中国官方应该警惕这种极端民族主义思潮给普通的外国人带来的伤害。这种盛行的对日仇恨和态度,一旦成为一种不能撼动的“政治正确”的话,也会给普通的中国人带来极大的困扰以及内心深处的挫败感。我的一些在深圳的朋友去南山区的日本人学校门又献花,他们需要佩戴又罩或墨镜,也担心被潜藏在附近的极端人士报复,也担心被相关部门拍照或者约谈。

也许一些日本人无法理解这种恐惧感——在表达哀思的时候需要戴上又罩或者墨镜,不敢以真面目示人。他们在网上可以发言支持胡友平女士,可以网上发言表达对沈航平的哀悼,但来到线下,仍然会觉得这种本身就是正义的行为会被攻击。

这对一个人来说,是非常巨大的伤害。因为作为一个人,不能公开表达对他人的爱,或者悲伤。易言之,一个人,不能做真实的自己。这种扭曲的状态存在于很多人的心间,也存在了很多年。他们当下只能借助一束鲜花来表达,他们与另外一些人的不同,那些被没收的花,何尝不是这种状态的写照。这一不幸事件,让我们必须审视当下紧张的中日民间关系,让我们反思那些本不应该发生的事情,让我们更有力量去面对周遭的世界,让我们更有勇气面对懦弱的自己,当然,也让我们拥有更多的爱与信任。

###

来源:歪脑(WHYNOT)