敦煌文物流散的背景和原因

19世纪末20世纪初,中国西北是一个政治敏感地区。当时印度和阿富汗已沦为英国的殖民地和保护国,而沙皇俄国的势力也已越过锡尔河和阿姆河,扩展到了里海,因此当中国人从清朝闭关锁国的状态下醒来时,才猛然发现在中国的西北大门口,已站着两个虎视眈眈的帝国主义大国——英国和沙俄,它们正在为争夺这一地区的势力范围而跃跃欲试。

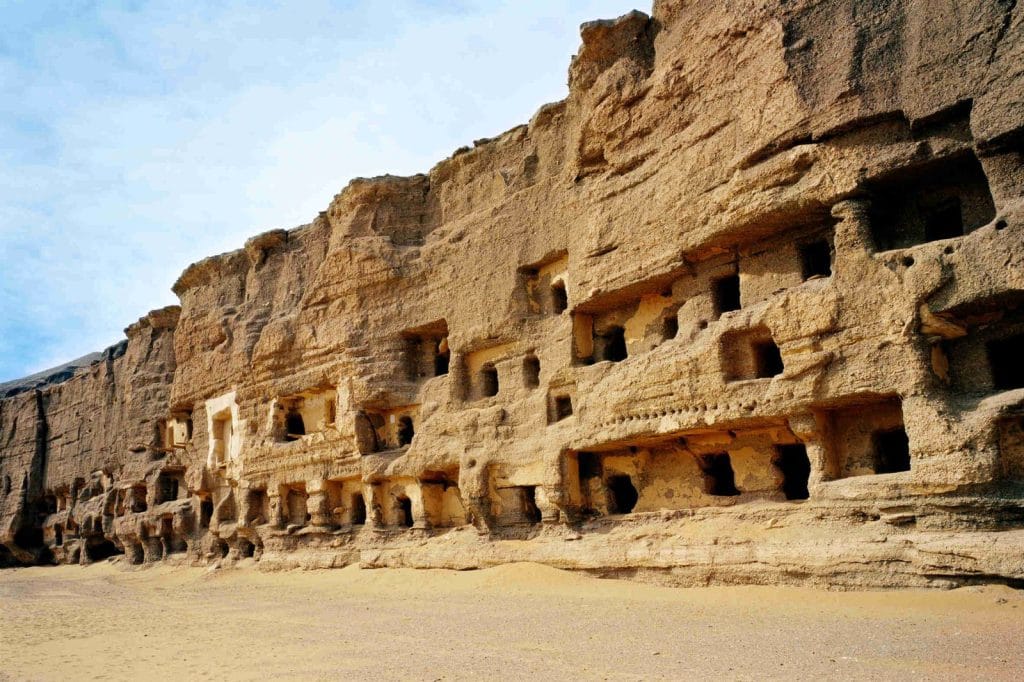

正是在这个时候,在亚洲中部出现了探险活动的热潮,各种名目的探险队、测量队和考察队,纷纷闯入这一地区。据统计,仅从1876年到1928年间到达中国西北地区的探险队就有42支之多。这些探险队,既有沙俄的、英国的、德国的,也有法国的、日本的和瑞典的。当时这些探险队在亚洲中部、中国的西北地区,不断有惊人的发现,从而轰动了世界。人们没有想到,在古代丝绸之路沿线各地,竟然会埋藏有千年之久的人类古代文明:这里有已无人认识的死文字,有无与伦比的佛教石窟壁画,有中国古代的漆器、铜镜,有精美艳丽的丝绸、绢画,还有古罗马金币、贵霜钱币、波斯银币等等。中国西部丝路沿线灿烂的古代文化,以其独特的魅力闪烁着光辉。许多探险家、考察家,如俄国的普尔热瓦尔斯基(1839-1888年)、科兹洛夫(1863-1935年)和奥登堡(1863-1943年),英籍匈牙利人斯坦因(1862-1943年)、法国的伯希和(1878-1945年)、德国的勒柯克(1860-1930年)、日本的大谷光瑞(1876-1948年)和橘瑞超(1890-1968年)以及吉川小一郎(1886-1978年)、瑞典的斯文·赫定(1865-1952年)、美国的兰登· 华尔纳(1881-1955年)等等,都是由于在这里有惊人的发现而闻名世界的。他们的探险考察活动,虽然发现并使世人认识了许多中国古代的文化瑰宝,以至于间接推动了中国古代文化研究,尤其是丝路文化的研究。但不可否认,这些探险、考察活动,破坏了中国的文物古迹,致使我国大量的珍贵文物被盗劫,造成了我国学术文化史上不可弥补的损失。

为什么丝路文物刚被发现

即招致大规模盗劫呢?

众所周知,自1840年的鸦片战争后,由于帝国主义加紧对中国的侵略,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会。各帝国主义国家为了扩大其既得利益,纷纷在中国割占领土,强租港湾,划分“势力范围”。这种侵略活动,除了集中在我国东北、华北和华南广大地区外,资源丰富、人口稀少的西北地区,也成了帝国主义国家,特别是俄、英争夺的焦点之一。

当时,俄国亟欲吞并我国新疆西部的绿洲地区,而英国则把新疆西南部视为自己的势力范围,极力阻挠沙俄势力的进入。作为英国政治代表的马继业,和沙俄总领事彼得罗夫斯基,在喀什噶尔的明争暗斗,就是这一复杂形势的缩影。

伴随着帝国主义的军事侵略,各国探险家、考察家也纷纷涌入我国西北地区。他们的涌入,既有学术目的,也有政治和军事目的,如俄国的普尔热瓦尔斯基就认为,考察中国的北部边疆不仅有很大的科学价值,而且还可以搜集到当时中国正在爆发的回族起义的“准确情报”。他第一次考察时,“趁机细查了中国军队的状况”,并进行了民族调查。回国后,向俄国总参谋部递交了《关于中国现状》《关于回民起事的情报》两份报告,为沙俄侵略中国西北地区提供资料。

普尔热瓦尔斯基第二次中亚探险(1876-1877年),即考察天山东部、塔里木盆地、罗布泊和拉萨等地的计划,也是在俄国皇家地理学会及俄国外交部、陆军部、总参谋部的一致赞同和支持下实现的。皇家地理学会主席康士坦丁·尼古拉耶维奇(1827-1892年)大公称:“此次俄国深入中亚腹地作一次新的考察,乃是以往俄国从事的地理学活动的自然发展,在政治上无疑具有重要意义,完全应当受到政府的关怀与支持。”地理学会理事会的决议写道:“普尔热瓦尔斯基的旅行除了会取得重大科学成果外……也将为工商业考察拓宽道路。”外交大臣吉尔斯表示:“我们感兴趣的是了解这些地区所处的政治状况,了解当地的人口、需求以及在该地能为俄国人的商业进取精神开放的前景。”这位外交大臣还着重指出:“西藏作为喇嘛教的中心,对俄罗斯具有重要的意义。因为在我们的西伯利亚异族人中间信奉这种宗教者很多。所以,在对这个地区还完全没有准确资料的情况下,外交部不能不特别赞许普尔热瓦尔斯基先生深入拉萨的决心。”总参谋长盖登和俄国驻华公使布策等人对此行也给予了全力支持。1876年3月,沙皇亚历山大二世(Alexander II,1818-1881年)颁发了准许普尔热瓦尔斯基从事新的考察的手谕。这一切说明沙皇政府对这次考察是何等重视。

另如,斯坦因的考察之所以得到英国和印度政府的支持,其原因之一,是因为测绘那一地区路径和地形的实际需要。

正是由于中国的贫穷落后,西方列强都把中国视为可以任人宰割的羔羊,认为中国西北边疆是一片未开垦的处女地,可以随便去“探险”“开垦”。

由此可知,19世纪末20世纪初,外国探险家、考察家在中国的考察活动,本身就是帝国主义侵略中国的一个组成部分。在这方面,西方列强的认识是一致的,当然,它们之间也有矛盾。西方各国的探险家、考察家们的活动,既然是为政治和军事目的服务,因此他们的学术考察活动,也往往打上了政治或军事的烙印,他们也像帝国主义军事侵略者在中国划分势力范围和强占租界一样,在文化侵略中也划分各自的势力范围。如斯坦因认为:“英国和俄国互相监视,日益怀疑对方向新疆扩张,全都把眼睛盯着衰落的中华帝国。”对此,自认为是“英国公民”的斯坦因也不甘落后,遂向政府提出了对中国新疆和阗地区及其周围古代遗址的考察计划。为什么要选择和阗地区呢?斯坦因的理由是:“据历史记载所知,今和阗地区曾经是古代的佛教文化中心——起源和特点明显受印度影响。近年来古代文书、钱币、雕刻等等的发现已充分说明,经过对这些古遗址的系统发掘,将会得到对于印度古代文化研究极为重要的发现”。

当斯坦因的考察计划被批准后,1899年2月2日,他向厄恩斯特写信说:“简单说吧,印度和旁遮普政府已批准我去中国……进行‘考古探察’的计划,并预支所需路费和购买文物费用7000卢比——此事现在尚未公开,保密原因是我听说俄国人正计划派一支考察队前往(喀什噶尔东北)阿克苏地区和吐鲁番,同时由于沿和阗河的道路正如斯文·赫定精彩著作中所描写的那样非常好走,我可不愿意让一个匆忙的宣告把俄国人引入我的工作区域里来。由于和阗被认为是位于‘英国势力范围’之内,因此印度奥林匹亚山上那些先生们才会同意……”

不仅如此,斯坦因为了使其计划得到政府的重视,还把国家间的竞争变成了自己的理由。他在报告中说:“我还想进一步指出,自我的计划初步形成以来,俄罗斯帝国科学院已经宣布,他们准备派出三位学者考察吐鲁番,那里也曾发现过古代文书。另外我还得知,斯文·赫定博士的考察也很可能要重新开始。”当斯坦因的探险计划被批准后,他还向朋友写信说:“我仍然希望此事尽可能不引人注目,因为某个俄国探险队可能正要前往同一个地方,过早泄露消息也许会促使他们采取行动。”另如德国与俄国约定:“对于中国境内的遗址的挖掘,双方应利益均得。德国远征队的活动范围限定在吐鲁番一带,而库车一带则属于俄国远征队的活动范围”。再如日本在中国西北的考察,也曾引起了正在争夺中国新疆、西藏的俄、英帝国主义的关注,故将橘瑞超的考察称为“间谍探险”。

丝路文物正是在这一总的历史背景下被盗的。

是真心“卖国”、还是愚蠢至极?

丝路文物被盗的具体原因

丝路文物被盗的主要原因是19世纪末20世纪初帝国主义加紧侵略中国的历史悲剧。但除此之外,还有许多具体原因。

第一,当时政府的昏聩无能。当时,虽然中国已陷入半殖民地半封建社会,中国政府对于外国的侵略不可能进行强有力的抵抗,但在内部的统治还是有效的。外国考察家在中国的盗劫活动,还是尽量要取得合法的身份,即得到有关当局的认可,才能如愿以偿。如斯坦因在给英国政府的报告中说,他还请求印度政府通过外交部与中国政府联系,为他获取在中国旅行所必需的护照或允许。“我还要进一步指出,和阗地方当局的支持,对于计划中的考察成功与否至为关键。因而希望印度政府能帮助解决这一问题,争取中国中央政府或省政府能给和阗的办事大臣发去指示,证实我已获准勘察或考察他辖区中所有古代遗址,在这类遗址上进行发掘,拥有其中出土的文物,如有人出售,还可购买这类文物。”1899年1月11日,斯坦因还给朋友安德鲁斯写信说:“新年前夕,我接到了好消息,内务和财政部已批准我作和阗之旅,后来又听说外交部也已同意与中国当局交涉有关事项,这样计划就算是全妥了。”1900年5月,斯坦因收到了去中国新疆的护照。

斯坦因到达新疆喀什噶尔后,就请道台“向和阗按办发出明确的指示”,要求提供必要的帮助,以保证运输、供应、劳工,以及行动、发掘、考察的自由。斯坦因的这些要求都得到了满足。

另如日本人吉川小一郎来中国考察时,也千方百计地要得到中国政府的认可,得到了清政府所颁发的护照。

再如1923年,当美国人华尔纳来敦煌盗劫壁画时,正赶上军阀混战,局势极不稳定。为了保证华尔纳等人的安全,当时的中央政府还派了10名武装的士兵,将他们从北京护送到西安。还有1909年9月,当伯希和盗劫敦煌遗书后,还能在北京向中国的学者夸示其所得、所见、所闻。

以上事实说明,丝路文物的被盗,与当地政府的昏聩无能有着密切的关系。当时,各帝国主义国家凭借其洋枪洋炮和兵舰,任意进出中国。在帝国主义的淫威下,上至皇帝大臣,下至一般官吏,对“洋大人”都是毕恭毕敬,有求必应。正是在这一背景下,各国探险家、考察家才能在中国取得所谓“合法”的身份,才能得到中国有关当局的关照和保护,从而将中国的许多文物古迹“合法”地运走了,造成了中国古代文化不可弥补的损失。

第二,中国的一些地方官吏及下层人士,由于思想麻痹和愚昧而上当受骗。如斯坦因常常提到的“潘大人”——潘震(1851-1926年),曾给了斯坦因很大的帮助。当斯坦因到达和阗后,由于有中央政府的护照及指示,再加上斯坦因向潘震讲述了当年玄奘去印度所走的路线及和阗当年的佛教文化,使科举出身的潘震很感兴趣,答应将在职权范围内尽力给予帮助。当斯坦因第一次考察(1900年5月至1901年7月)雇佣民工有困难时,是潘震帮了忙,“那些人都不愿意去,他们惧怕风沙、刺骨的寒冷,以及活动在沙漠里的恶魔。但是他们不敢违抗按办的旨意”。当斯坦因第二次来中国考察(1906年4月 至1908年11月 )时,潘震主要是用电报把斯坦因介绍给他下属的各地县,请他们给予斯坦因一切必要的协助,使斯坦因能充分获得人力和粮食的支援。所有这些,使斯坦因获得了极大的便利,使其在各地的“考察”如入无人之境,从而将中国的大批文物盗劫而去。斯坦因曾坦率地承认,“没有他的热心帮助,也就没有沙漠中的考察,更不可能完成那之前在山里的测量”。

综观潘震的一生,很难认定他是一个自觉的“卖国者”。因为在当时的历史条件下,连中央政府对洋人都惧怕三分,作为地方官的潘震,一方面是执行中央政府的指示,另一方面对斯坦因有好感,包括其献身精神。但他始终不理解,为何要将中国的古文书运到西方去? 因此当他一再问道:“为什么所有这些古代资料要搬到遥远的西方时,斯坦因默默无语……当潘大人转而问及其他一些细节问题时,他才松了口气。”由此可见,潘震对斯坦因的所作所为,仅仅是不理解、不明白,并没有将其作为“盗贼”而为虎作伥。

当斯坦因第二次来华考察准备去敦煌时,还是潘震给当时的敦煌县令汪宗翰写介绍信,这对斯坦因能从王道士处诈去大批宝藏甚有关系。正是由于潘震的介绍,汪宗翰才认为斯坦因只是要去沙漠发掘废址,所以对他很友善,并且还设宴招待。席间汪宗翰还出示了一部《敦煌县志》,谈了千佛洞的一些情形。可能就在这时,斯坦因才得知了王道士发现藏经洞之事,斯坦因充分利用了这一切关系,并制造了一些假象,从而将大批的敦煌宝藏诈骗而去。

“以汪氏的干练,竟因故未能察觉斯坦因的阴谋,则是中国学术界的不幸了。”(金荣华:《敦煌文物外流关键人物探微》第70页,台北新文丰出版公司1993年。)

就是道士王圆禄,当斯坦因、伯希和、橘瑞超、奥登堡等人从他手里骗去大批敦煌宝藏时,他也没有想到,自己扮演了一个“卖国者”的角色。因为不论斯坦因,还是伯希和、华尔纳,都没有能用金钱从王道士手中买走宝藏,而是利用了王道士的愚昧及其对中国古代文化的无知。至于斯坦因等人所付的一点点钱,在王道士的眼中只是他们“布施”的“功德钱”,而绝不是购买敦煌宝藏的“交易费”。否则,王道士绝不敢在给慈禧太后的报告中说:“于叁拾三四年,有法国游历学士贝大人讳希和(即伯希和——编者),又有阴(英)国教育大臣司大人讳代诺二公至敦煌,亲至千佛洞,请去佛经万卷。”[王圆禄:《催募经款草册》,原件现藏敦煌研究院。]可见,贝希和、司代诺(即伯希和、斯坦因)“请去佛经万卷”之事,王道士并不认为是不可告人的。也正因为如此,所以1914年斯坦因再次到敦煌后,王道士还主动将斯坦因当年(1907年)“捐助”200两银子的用途账簿给他看。这一行动,本身就是募化者对施主的义务。

综上所述,当时的一些地方官吏,乃至一些帮助外国人劫夺丝路文物的普通百姓,包括道士王圆禄,真正的“卖国贼”有几个? 绝大多数都是由于知识贫乏,甚至没有知识,不懂得文物艺术及其价值,无意中成了盗劫丝路文物的“帮凶”。多么悲哀!多么可怕!

第三,由于当时政府及官吏的愚昧无知,造成了大批丝路文物的被盗。如敦煌文书被发现后,甘肃学台叶昌炽曾建议甘肃当局将敦煌文物全部运到省会兰州保管,后因需五六千两银子的运费作罢。只在1904年3月命敦煌县令检点封存,由王道士就地保管。从而为以后斯坦因、伯希和等人的盗劫埋下了祸根。可以设想,如果当时将所有敦煌文物全部运到兰州保管,也许以后的被盗事件就可以幸免。

另如,伯希和盗劫敦煌遗书后,在北京给罗振玉等人透露了有关消息。罗振玉得到这一消息后,立即请学部电报陕甘总督毛实君(庆蕃),托其将劫余敦煌卷子购送学部,并拟好电文上呈堂官,电文中说明购买卷子的经费先请垫付,由学部偿还。堂官允许发电,但对“还款”不同意。罗振玉又提出让大学出款,大学总监督刘廷琛也推说无款。罗振玉生气地说,大学如无款,可由农科节省经费来购,不然,可将他个人俸给全部捐出。罗当时任京师大学堂农科大学监督,由于他下了最大的决心,一再坚持,才将劫余敦煌遗书8000余卷运至北京,由京师图书馆保存,从而构成了今天中国国家图书馆所藏敦煌遗书的主体。可以断言,如果不是罗振玉的坚持,如果没有学部和京师大学堂的努力,将劫余遗书运至北京保管,这部分文物必然被橘瑞超、斯坦因、奥登堡盗劫而去。

第四,从客观角度而言,这些外国考察家、探险家的个人素质,包括他们一路上吃苦耐劳、不怕路途艰险,为了达到目的不惜冒着生命危险进行此种探险行为,最终使他们从我国盗劫走大批珍贵文物。如斯坦因在第一次考察时,由于天气太冷,差点将脚冻掉了。由于有了这次的遇险,第二次考察前就立下了遗嘱。再如瑞典人斯文·赫定,也和斯坦因一样,他们一次次的“探险”,使大批的丝路文物在当时那种恶劣的生活、交通条件下,一批批地被运到了西方,造成了我国珍贵文物的流失。

当然,这些考察家、探险家的学术考察活动,也离不开当时政治的影响。他们的悲剧(或教训)在于:经费上对帝国主义的依赖,自觉或不自觉地充当了殖民主义的“先行者”;另外,在他们的意识上,也打上了殖民主义的烙印,即损人利己,无视所在国的主权。

第五,当时的中国社会缺乏文物的主权意识。我国境内的所有文物,应该归国家所有,这是不言而喻的事情。但在当时,自上而下,整个社会都缺乏对文物重要性的了解,缺乏文物的主权意识。如潘震只是不明白中国的古文书为什么要运到西方去? 但他绝对还没有意识到,这是中国的文物,应由中国保管。当斯坦因到敦煌时,汪宗翰认为他是去发掘废址,不但没有制止,反而还设宴招待。他们误认为地下的东西不属于任何人,谁挖到就归谁。道士王圆禄更是如此,综观他处理敦煌文书的态度,除了个人目的外,他对外国人和中国人,甚至中国政府都基本上是一个态度,即谁为寺院给予“布施”,谁就可以“请去佛经”。

与此相反,当时处于资本主义发展阶段、商品意识已较浓厚的西方国家,却已有了文物的主权意识。如斯坦因1898年9月10日给印度政府的报告中说:“我还请求印度政府通过外交部与中国政府联系……证实我已获准勘察或考察他辖区中(和阗)所有古代遗址,在这类遗址上进行发掘,拥有其中出土的文物。如有人出售,还可购买这类文物。”由此可见,斯坦因非常清楚,中国的文物,不论是地下埋藏的,还是公私收藏的,都属于中国所有;要进行发掘或购买,一定要经过中国政府的同意。当英国驻北京的公使给斯坦因办理护照时,还给印度总督寇松写信说:“至于挖掘或购买文物,我认为提出此类事情只会破坏他(斯坦因)的计划。”可见英国公使也有文物的主权意识,知道中国境内地上地下的文物,都属于中国所有,外国人是不能随便挖掘或购买的,如果提出此事,中国政府可能就不会给斯坦因发护照。当斯坦因、伯希和等人给了王道士一点点银子时,就可以明目张胆地将敦煌文书运到外国去,还可以向中国人夸示其所得。这种行为,就是因为他们认为,这些文物是花钱购买的,即“合法”获得的,至于价格是否公道,那便是“周瑜打黄盖,一个愿打,一个愿挨”罢了。

五四运动后,由于中国反帝反封建运动的不断高涨,中国社会,首先是知识阶层,才逐渐产生了文物的主权意识。“中国学术团体协会”与斯文·赫定于1927年4月26日在北京大学签订了一项包括19条内容的新协议,对斯文·赫定作了许多限制,才保护了中国的利益,考察所得文物全部留在中国。

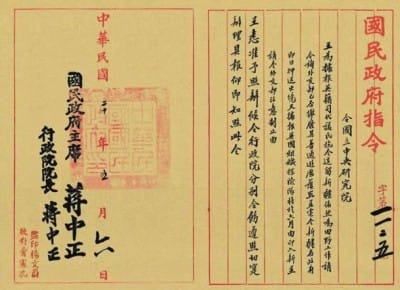

与此相同,当美国人华尔纳第二次来华,计划大规模盗劫敦煌壁画的阴谋失败后,哈佛大学就想到了斯坦因,建议由哈佛燕京学社出资两万英镑,请他组织前往新疆“考古”。1930年4月底,斯坦因到达南京,透过英美两国的外交人员向中国政府申请特别许可证。由于有了1927年的中瑞协议,因此南京政府立法院于1930年5月24日制定了《古物保存法》14条,规定古物保管委员会是全国考古与文物保护的最高专司机构,无该委员会与教育、内政两部合颁之发掘护照而掘古者以盗窃论罪。(参阅金荣华:《敦煌文物外流关键人物探微》第81~82页。)所有外国考古队来华活动,必须有中国考古学家为共同领队,还必须要有中国学者参加,考察所得文物也不能携离中国。虽然在英美的压力下,斯坦因拿到了中国政府发的通行证,但通行证上没有说明他可以做些什么。因此,当他在新疆偷挖文物后,中国政府便取消了其通行证,并没收了盗挖的文物,斯坦因只好半路折回。参与此事的傅斯年先生(时任中央研究院历史语言研究所所长)记其事曰:“数年前斯坦因博士冒领游历护照,适有燕京同志自美洲归来,告斯年以此事之内幕,斯氏实拨巨款往新疆发掘并在美扬言中国无学问。斯年即提出此事于古物保管委员会,众人公愤,南北吁请,历时一年。斯年个人亦曾为此散小册子,打电报,走南京,卒将斯氏监视出境,而扣留其收集品于疏勒。”(傅斯年:《论伯希和教授》,载《傅斯年全集》第7册,台北联经出版事业公司1980年版;又见傅斯年著、吕文浩选编《出入史门》,浙江人民出版社1998年版。)

《古物保存法》是中国政府制定的第一个保护文物、维护文物主权的法规,它的颁布,标志着全社会文物主权意识的强化。从此以后,再没有发生过大规模的文物被盗事件。

(本文摘自《流失海外的敦煌文物》,刘进宝著,甘肃人民出版社2024年10月第一版)

###

来源:中华读书报