蛇与中国早期文明

文/陈民镇

人类对蛇有着与生俱来的恐惧,由畏生敬,蛇因而在世界各文明的精神信仰中占据独特地位。位于土耳其境内的哥贝克力石阵可能是世界上最早的神庙(距今约12000年),遗址中出土了包括蛇在内的动物石雕。在古埃及,蛇的元素极为常见,既有阿波菲斯(Apophis)这一象征破坏、混沌、黑暗的巨蛇,也有盘踞于法老王冠之上、守护王权的眼镜蛇女神瓦泽特(Wadjet),以及掌管丰产与生育的眼镜蛇女神列涅努忒(Renenutet)。在两河流域的神话中,冥界之神尼纳祖(Ninazu)及其子嘉木之神宁吉斯基达(Ningišzi⁃da),常表现为肩膀有蛇或双蛇交尾的形象。在古希腊的神话中,天后赫拉派蛇加害尚在襁褓中的赫拉克勒斯,智慧女神雅典娜派蛇扼杀特洛伊祭司拉奥孔父子,蛇发女妖美杜莎和雅典城之王凯克洛普斯都长着蛇身,医药之神阿斯克勒庇俄斯权杖上的蛇则象征着疗愈,其蛇杖也成为今天世界卫生组织的标志。根据古希伯来《旧约圣经》的讲述,撒旦化身为蛇诱骗亚当和夏娃吃下禁果,摩西的手杖则曾变作蛇,在埃及法老面前显露神迹。在古印度的神话中,湿婆神的颈上缠绕着眼镜蛇;印度以及受印度文化影响的东南亚,流行那伽(Nāga)崇拜,那伽是掌管水域的人首蛇身之神,亦即佛教中的目支邻陀龙王。对于中美洲的奥尔梅克、特奥蒂瓦坎、玛雅、阿兹特克诸文明而言,蛇具有重要地位,最著名的便是羽蛇神克查尔科亚特尔(Quetzalcoatl,又称Kukulcan)。在上述文明的神话传说中,蛇或象征王权,或象征生命力,或隐喻诱惑、黑暗、邪恶与死亡。那么,在中国早期文明中,蛇又扮演着怎样的角色呢?

一、“龙山时代”之前的蛇纹

“龙山时代”(距今4300—3800年)是中国文明早期发展的关键阶段。在这一时期,不同区域的文化经历了大范围的融合与重组,黄河中游也是在此时确立了作为中华文明重心的地位。也正是从“龙山时代”开始,黄河中游与蛇有关的器物趋于增多,与此前形成鲜明对比,反映了信仰观念的嬗变。因此,本文以“龙山时代”为界,讨论与蛇相关的考古发现。

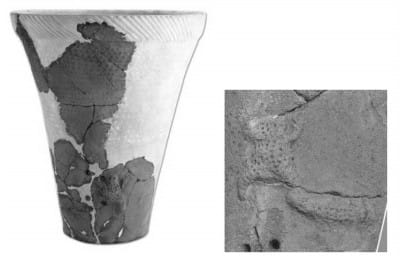

目前所见最早与蛇有关的器物,是1993年发现于辽宁阜新查海遗址F39房址的一件筒形陶罐(查海F39:39),属兴隆洼文化(距今7500—7000年)。陶罐的两侧各有一浮雕:一侧表现的是四肢舒张的蛙(或蟾蜍),另一侧有一只姿态相近的蛙,它的右下肢被一条蛇衔住,一般认为这是对“蛇衔蛙”场景的再现。“蛇衔蛙”也是春秋战国时期的重要艺术题材,如辽宁凌源三官甸子遗址出土的战国时期蛇衔蛙铜饰(属车马器),表现两蛇分别咬住一只蛙的两条后腿,构图对称又不失灵动。

1981年出土于陕西西安南殿遗址的红陶贴塑蛇纹罐,则出现了更清晰的蛇纹。该陶罐属于仰韶文化庙底沟类型(距今6000—5500年),两条贴塑的蛇沿陶罐反向盘旋而上,蛇头伸出口沿相向对视,构图对称谨严,为史前艺术佳品。

环太湖流域的良渚文化(距今5300—4300年)也有与蛇有关的发现。1997年,浙江海盐龙潭港遗址出土了一件良渚文化晚期的带流宽把杯(M12:32),器身刻画有两只蛇形动物,其身躯作长条形,环绕器身一周;双目圆睁,口中有锯齿状的利齿,尾巴为弯钩状。蛇身似有圆点纹饰,其实这只是陶器表面泥条崩落后呈现出的断面,并非原先的纹饰。

良渚文化晚期的一些陶器上还有所谓的“蛇纹”(或称“鸟首蛇身纹”“蜷体鸟纹”等),前文提到的海盐龙潭港遗址便有刻画此类纹饰的陶器出土。此类纹饰往往出现鸟首,无疑蕴含鸟的元素,至于是否与蛇有关,则存在争议。有学者认为,这一纹饰表现的是鸟在水生蛇身动物体内繁育诞生。(参见李新伟《良渚文化的蜷体鸟纹》,《江汉考古》2021年第6期)无论此类纹饰是否与蛇有关,有一点可以肯定,那便是蛇在良渚文化的信仰体系中并不十分突出,其地位不及鸟和以鸟为基础的“神人兽面纹”。

此外,西辽河流域的红山文化(距今6500—5000年)、巢湖流域的凌家滩文化(距今5800—5300年)等考古学文化发现有所谓的“玉猪龙”或“玉玦形龙”,关于其原型,或以为是昆虫幼体,或以为是胚胎,或以为是蛇。玉玦是一种古老的玉器器形,距今1万年左右的黑龙江饶河小南山遗址便曾出土玉玦。先有玉玦这种器形,才有在此基础上改造的“玉玦形龙”。玉玦形龙的器身虽然与蛇相似,但并没有确凿的证据表明其原型为蛇。

可见,在“龙山时代”之前,中国境内与蛇有关的器物极少,且分布零散,其地位并不突出。

二、“龙山时代”至二里头文化时期的蛇纹

“龙山时代”(距今4300—3800年)与其后的二里头文化时期(距今3800—3500年),时代大致与文献中的夏代相当。在“龙山时代”之前的黄河流域,目前所知的蛇纹器物仅有出土于陕西西安南殿遗址的红陶贴塑蛇纹罐。而“龙山时代”的陶寺文化、石峁文化、新砦文化等考古学文化,装饰有蛇纹的器物开始频繁出现,并被赋予特殊的政治与宗教内涵。

首先看陶寺文化。陶寺文化的核心聚落——陶寺古城位于山西襄汾,面积约280万平方米,是“龙山时代”的一处大型都邑。一些学者相信,陶寺古城便是传说中尧的都城。陶寺文化分为早期、中期和晚期,其晚期已经被陕北的石峁文化所取代。陶寺文化早期有四座大型墓葬(分别是M2001、M3072、M3073、M3016)各出土一个“彩绘龙纹陶盘”,由于此类陶盘与高规格墓葬密切对应,表明陶盘所刻画的“龙”应是统治阶层所崇拜的对象,并且是政治权力的象征。所谓的“龙”盘旋于陶盘之中,并无脚爪,看起来更接近蛇。其口中所含之物似乎是谷穗,但也有学者认为是对蛇信子的夸张表现。

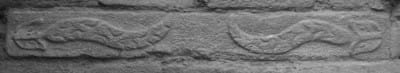

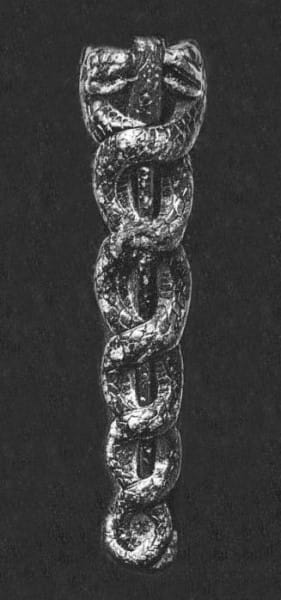

再看石峁文化。位于陕西神木的石峁古城是石峁文化的核心聚落,其面积约400万平方米,与陶寺古城呈南北对峙之势。陶寺文化与石峁文化存在不少共同的文化因素,陶寺文化的晚期更是被石峁文化所替代。在石峁古城的皇城台基址,有多件刻画蛇的石雕,如8号、16号、37号石雕。皇城台是石峁古城的核心区,应为当时石峁文化的政治与宗教中心所在,蛇纹在皇城台的石雕中出现,表明它在石峁先民精神信仰中的重要地位。

二里头遗址是二里头文化的核心聚落,学界多将其视作夏朝晚期都城。在二里头遗址,蛇的出镜率颇高,如透底器(92YLⅢH2:1)、透底器(92YLⅢH2:2)、透底器陶片(ⅣT17②:4)、透底器(ⅤT212⑤:1)、陶片(Ⅴ· ⅡT107③:2)、陶盆(2003ⅤG14:16)等,均刻画典型的蛇纹。多数蛇纹的背部有菱形背鳞,ⅤT212出土透底器陶片上的一首双身蛇纹,蛇的额部还有神圣性符号——菱形额饰(参见韩鼎《早期艺术中“兽面—菱形”主题研究》,《中国美术研究》2018年第3期)。经常以蛇纹装饰的透底器是一种重要的祭祀礼器,可见蛇在二里头文化时期具有神圣的地位。

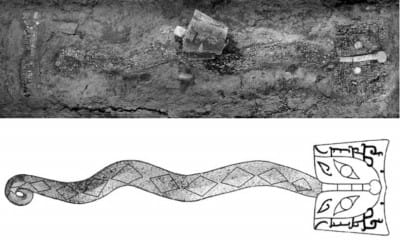

2002年发现于二里头遗址宫城内三号基址南院墓葬M3的绿松石龙形器是二里头文化的重器。该龙形器长64.5厘米,以绿松石拼缀而成。虽然被称为“龙形器”,但它有明显的蛇的特征:蛇身,无足,菱形背鳞,下颌骨呈左右分裂状。出土龙形器的墓葬是目前所知二里头遗址等级最高的墓葬,该龙形器应是社会等级和政治权力的标识物。

与龙形器相似的蛇纹,又见于二里头遗址所出陶片(Ⅴ·ⅡT107③:2)。而比照石峁皇城台基址18号石雕和新砦遗址出土的陶器盖(T1H24:1),可知二里头文化的绿松石龙形器显然与“龙山时代”的石峁文化和新砦文化存在密切关联。石峁18号石雕所见蜿蜒的蛇身、尖头锹状蛇首,与龙形器高度相似;新砦陶器盖所见动物面部的尖头锹状头部、“臣”字形目、分节的鼻梁、蒜头鼻以及左右分裂的下颌骨,均与龙形器相一致。新砦文化是王湾三期文化与二里头文化之间的过渡阶段,新砦陶器盖的发现,可以进一步验证新砦文化是二里头文化的直接前身。

可见,在“龙山时代”至二里头文化时期,包括今天山西、陕西、河南在内的黄河中游地区一度流行蛇崇拜。石峁文化的动物纹饰,除了蛇之外,还有鸟、虎等。至于陶寺文化和二里头文化,无论是数量还是所附载器物的等级,蛇纹都具有绝对优势。这一现象,不见于“龙山时代”之前。在二里头文化之后的商周时期,蛇纹虽然在黄河流域仍时有出现,但并不具有二里头文化时期的突出地位。“龙山时代”至二里头文化时期黄河中游的精神信仰迥异于此前和此后,这一点值得注意。

三、蛇是龙的主要原型

商周时期蛇纹的地位之所以不再突显,一个很重要的原因是一部分蛇纹已经完全转变为龙纹。龙是以现实动物为原型的神灵动物。陶寺龙盘和二里头龙形器虽然很接近蛇,但已经与现实中的蛇不同。从陶寺龙盘(M3072:6)看,盘中蛇形动物的头部有两个突起物,似乎是耳朵或角。而根据龙盘(M2001:74)的线图,则明显能看到龙角。陶寺龙盘所描绘的龙纹,是在蛇纹的基础上添加角等元素的神灵动物,已不同于自然界中的蛇。至于二里头龙形器,它所表现的分节鼻梁和蒜头鼻,也并非现实中的蛇所能有。

更为重要的是,陶寺龙盘和二里头龙形器与商周时期的成熟龙纹处于同一发展脉络。由殷墟青铜盘所见,龙盘旋于盘中,且龙与鱼等水生动物并存,而这些场景已经见于陶寺龙盘和二里头蛇纹陶盘。除了卷龙、爬龙、双龙等常见形态,商周时期的一身双首龙和一首双身龙,也可以追溯至陶寺遗址2022JXTⅠJ1水井所出陶片上的一首双身动物(参见高江涛《试析陶寺遗址2022JXTⅠJ1出土动物形刻划纹饰》,《考古与文物》2024年第5期),以及二里头文化的一身双首蛇和一首双身蛇。商周时期成熟龙纹的菱形额饰、菱形背鳞、“臣”字形目、分裂下颌骨,均见于二里头文化的蛇(龙)纹。此外,二里头遗址所出透底器陶片(ⅤT210④B:3、ⅤT212⑤:1),刻画了一只蛇身、有爪、有背鳍的龙形动物;二里头遗址出土陶片(ⅧT14④C:19)描绘了一个动物的面部,其整体为尖头锹状,表现的当是蛇首,同时头部有两个T形角;二里头遗址所出绿松石铜牌饰所表现的动物长着尖头锹状的蛇首、分裂的下颌骨以及类似于一首双身蛇的歧尾,此外其头部还有角状物。商周时期龙纹的龙角和龙爪,在二里头文化时期的蛇(龙)纹中也已经出现。从龙纹的演变历程看,陶寺龙盘和二里头龙形器所表现的神灵动物显然是龙的前身,称其为“龙”固无不可。

王震中将龙分为有爪之龙和无爪之龙(参见《龙的起源、原型与演变》,《光明日报》2024年11月30日,第10版),其中有爪之龙可以追溯至河南濮阳西水坡遗址M45出土的龙蚌塑,该蚌塑属于仰韶文化后冈类型,距今约6000年。但如果从三代以来龙纹发展的主线看,从陶寺文化、石峁文化、新砦文化到二里头文化的无爪之龙,才是商周以来中原地区龙纹的直接前身。可以说,蛇是“龙山时代”以来中国龙纹的主要原型。商周龙纹的来源是多元的,除了“龙山时代”至二里头文化时期黄河中游的线索,红山文化的玉玦形龙在商周时期也有延续。到商代晚期,龙纹在二里头文化龙纹的基础上进一步添加超现实元素,已经形成了瓶状角、“臣”字形目、菱形额饰、菱形背鳞、T形背鳍(当受到鳄鱼背部骨刺的启发)、虎耳(融入了虎的特征)、四足(或来自鳄鱼)等典型特征。但即便是商周时期的成熟龙纹,有的也并无脚爪,其菱形背鳞、蛇身、分裂下颌骨均是蛇的特征,商周时期成熟龙纹仍能看出蛇的形态。

闻一多在其《从人首蛇身像谈到龙与图腾》(原载《人文科学学报》第1卷第2期,1942年。该文后与其他文章合并为《伏羲考》)提出了一个著名的观点:“后来有一个以这种大蛇为图腾的团族(Klan)兼并了吸收了许多别的形形色色的图腾团族,大蛇这才接受了兽类的四脚,马的头,鬣和尾,鹿的角,狗的爪,鱼的鳞和须……于是便成为我们现在所知道的龙了。这样看来,龙与蛇实在可分而又不可分。”所谓“马的头,鬣和尾,鹿的角,狗的爪,鱼的鳞和须”云云,基本是从秦汉以来的龙形象出发的,其实先秦的龙与后世的龙存在不小的差距,闻氏所论并不准确。不过闻氏认为蛇是龙的“基调”,二者“可分而又不可分”,的确合乎龙纹演变的基本脉络。

民间或称蛇为“小龙”,在中国“龙山时代”至二里头文化时期,龙与蛇更是极易混淆。有趣的是,由蛇演变出其他神灵动物,也见于其他文明。如英文的dragon常被翻译为“龙”,它来自希腊语drakon,本义是“巨大的蟒蛇”。dragon和中国的龙一样,被添加了一些超现实的元素。中美洲文明的羽蛇,在蛇的基础上添加鸟羽,其头部有鸟羽,与秦汉以来有鬣的龙非常相似。古印度的那伽常被翻译为“龙”,佛教的龙王便由那伽所衍生,而那伽本身也是大蛇。

可见,“龙山时代”至二里头文化时期是中国龙纹演变的关键阶段,不但确立了龙纹的主要原型和基本特征,还将龙与政治权力与精神信仰相挂钩,赋予龙以神圣的内涵。

四、菱形背鳞的奥秘

韩鼎指出,二里头遗址发现的大部分蛇纹有着显著的共性,表现为尖吻和菱形背鳞;自然界的蛇类中,同时具有尖吻和菱形背鳞特征的,仅有尖吻蝮。(参见《早期文物中的蛇形象与蛇观念》,中国社会科学网,2025年1月24日)尖吻蝮又称“百步蛇”“五步蛇”,是中国南方的常见毒蛇。所谓的尖吻,在二里头遗址出土陶片(Ⅴ·ⅡT107③:2)中表现得尤为明显。二里头文化的蛇(龙)纹以百步蛇为原型,这是完全可能的。

在蛇(龙)的背部添加菱形背鳞,是二里头文化时期的新现象,不见于更早的阶段。商周时期的龙纹和蛇纹都延续了二里头文化的这一传统。如三星堆2号与8号器物坑出土的商代晚期青铜蛇,身躯以菱形装饰,同时头部还有菱形额饰。再如江西新干大洋洲遗址出土的商代晚期提梁方腹卣,器盖有一盘绕的蛇,蛇身也有菱形背鳞。

在人类学的材料中,台湾高山族排湾人的百步蛇崇拜最为典型。排湾人尊百步蛇为先祖,创造了大量以百步蛇为主题的艺术品。在这些艺术品中,百步蛇的尖吻和菱形背鳞都非常突出。许慎《说文解字》云:“闽,东南越,蛇种。”包括闽越在内的百越族群,一般认为与蛇关系密切,或以蛇为先祖,或有食蛇习俗。江苏无锡鸿山越国墓葬出土的一批战国时期的蛇纹器物,说明蛇在长江下游的越国确实扮演着重要的角色,这一传统或可进一步上溯至良渚文化时期。百越的后裔如壮族、黎族等,均有崇蛇的现象。台湾高山族与百越同源,百步蛇又是常见的毒蛇,他们崇拜百步蛇并不难理解。

百步蛇主要分布于包括台湾省在内的中国南部,排湾人与百步蛇自然有较多接触。由于蛇骨细小,难以保存或难以被发掘者注意,目前我们对先秦时期蛇类的分布所知甚少。如果以今天的百步蛇分布区域看,二里头文化分布范围内不大容易会出现百步蛇。不过夏商时期黄河流域的气温稍高于现代,当时百步蛇的分布较今天偏北亦未可知。

如若“龙山时代”至二里头文化时期百步蛇的分布与今天并无太大差异,那么百步蛇形象在黄河中游频繁出现并且被视作重要神灵动物,便颇值得玩味了。朱乃诚曾指出,陶寺文化所见彩绘龙盘,其龙蛇形象当源自良渚文化。(参见《良渚的蛇纹陶片和陶寺的彩绘龙盘——兼论良渚文化北上中原的性质》,《东南文化》1998年第2期;《良渚龙与中华龙》,《中国社会科学报》2024年1月5日,第6版)良渚文化在距今4300年消亡之后,它的一些文化因素对“龙山时代”诸文化产生了深远影响。如良渚文化的玉琮等玉器,被陶寺文化、石峁文化等考古学文化所吸收。良渚文化的神面,在后石家河文化和山东龙山文化有集中体现,并出现于石峁古城皇城台基址的石雕之上,反映了神灵信仰的流播。陶寺龙盘(尤其是M3073:30)与良渚文化蜷体鸟纹的造型相近,龙盘龙纹嘴部和牙齿的塑造方式,也与浙江海盐龙潭港遗址所出带流宽把杯(M12:32)上的蛇纹有相似之处。此外,良渚文化早、中期玉璜、玉镯等玉器所刻“龙首纹”,无论是角还是面部的菱形额饰,都可能启发了后来的龙纹。在“龙山时代”之前,蛇纹在黄河中游发现寥寥,但从“龙山时代”开始成为重要的纹饰主题,不排除受到外界的影响与刺激。

五、蛇与神话传说

蛇在中国古代的神话传说中也是很重要的元素。成书于战国时期的《山海经》中,一再出现人首蛇身的神祇形象:

凡《北山经》之首,自单狐之山至于隄山,凡二十五山,五千四百九十里。其神皆人面、蛇身。(《北山经》)

轩辕之国在此穷山之际,其不寿者八百岁。在女子国北,人面,蛇身,尾交首上。(《海外西经》)

钟山之神,名曰烛阴。……其为物,人面,蛇身,赤色,居钟山下。(《海外北经》)

相柳者,九首,人面,蛇身而青。(《海外北经》)

窫窳者,蛇身人面,贰负臣所杀也。(《海内西经》)

一曰贰负神在其东,为物人面、蛇身。(《海内北经》)

西北海之外,赤水之北,有章尾山。有神,人面,蛇身而赤,直目,正乘,其瞑乃晦,其视乃明。(《大荒北经》)

有神焉,人首,蛇身,长如辕,左右有首,衣紫衣,冠旃冠,名曰延维,人主得而飨食之,伯天下。(《海内经》)

人首蛇身的形象,也见于著名的马王堆汉墓T形帛画。更为人所知的人首蛇身神,是伏羲和女娲。不过,在先秦文献中,关于伏羲和女娲的记载极少,关于其样貌,难以详考。战国时期的子弹库楚帛书讲述了“太一伏羲”创世的故事,但并未涉及其形象。关于伏羲和女娲人首蛇身形象的材料,见于西汉以来的文献和图像。东汉王逸在注释《楚辞·天问》“女娲有体,孰制匠之”一句时说:“传言女娲人头蛇身,一日七十化。”王逸之子王延寿所作《鲁灵光殿赋》云:“伏羲鳞身,女娲蛇躯。”可见,东汉时人已经明确认为伏羲、女娲是人首蛇身。一般认为是魏晋时期成书的《列子·黄帝》称“庖牺氏、女娲氏,神农氏、夏后氏蛇身人面,牛首虎鼻”。西晋皇甫谧所作《帝王世纪》,称伏羲和女娲都是“蛇身人首”。后来唐人司马贞给《史记》补《三皇本纪》,亦称伏羲“蛇身人首”。人首蛇身的伏羲、女娲形象,在两汉时期的壁画和画像石中颇为常见,这一主题的绢画在隋唐时期曾一度流行于新疆地区。至于西汉之前伏羲、女娲是什么形象,目前尚缺乏直接的材料。

伏羲和女娲在汉代以来的图像中作交尾状,这种两蛇交尾的形象,又见于两河流域、古埃及和古印度。两河流域的嘉木之神宁吉斯基达,便常作两蛇缠绕之形。有学者认为伏羲、女娲的形象与宁吉斯基达如此相似,当是上古时代东西方文化交流的结果。(参见芮传明《古代蛇形纹饰考》,《史林》1995年第3期)此外,古埃及的重要神祇奥西里斯(Osiris)和伊西斯(Isis)在希腊罗马时期以人首蛇身的形象示人,古印度的蛇神那伽与其女性形态被称为“那姬”(nāgī)或“那姬尼”(nāgiṇī),也作人首蛇身的对偶神交尾状,他们均与伏羲、女娲极为相似。两蛇交尾是自然界的常见现象,不同地区的人完全可以同时观察到并将其融入各自的神话传说,在更直接的证据出现之前,我们不妨以平行比较的视角去看待这些相似性。

除了伏羲和女娲,《列子·黄帝》也称“夏后氏蛇身人面”。前文提到,一般被视作夏朝晚期文化的二里头文化,出现了较多蛇纹,商代器物的纹饰则更为多元,动物纹饰包括鸟纹、龙纹、蛇纹、虎纹等,蛇纹并不像二里头文化那样占据绝对核心的地位。由此看来,二里头文化与后来的商文化在精神信仰方面的确存在较大差异。《史记·夏本纪》载“天降龙二,有雌雄,孔甲不能食,未得豢龙氏。陶唐既衰,其后有刘累,学扰龙于豢龙氏,以事孔甲。孔甲赐之姓曰御龙氏,受豕韦之后”,据此,夏人曾获“龙”。《楚辞·天问》王逸注云“禹治洪水时,有神龙以尾画地,导水所注当决者,因而治之也”,相传夏朝的缔造者——禹在治水时,曾以龙为助手。夏人和禹似乎与龙关系密切。值得注意的是,“禹”在商代晚期金文中的写法正作尖头锹状蛇首、蛇身、有爪的形象,与二里头文化的蛇(龙)纹高度相似。禹、夏朝、二里头文化三者的联系,或许可以得到进一步证明。

(作者系北京语言大学文学院教授。本文所引二里头遗址所出龙、蛇类图像的复原图均参见王青《二里头遗址出土神灵形象的复原与研究》,《玉魂国魄:中国古代玉器与传统文化学术讨论会文集(六)》,浙江古籍出版社2014年版)

###

来源:中华读书报